安徽省重点新闻门户网站

安徽省重点新闻门户网站

安徽青年报官方网站

安徽青年报官方网站

走进潘晓冬的绘画世界

2023年深秋的文人雅集,让我与画家潘晓冬结下翰墨之缘。潘晓冬出身于革命家庭,他的父亲转业前是上海警备司令部一名负责军容风纪的军官,参加过淮海战役、渡江战役、云贵川剿匪,负责抗美援朝华东军区的征兵工作。母亲是上海南洋模范中学唯一的学生党员,在校负责团委工作,也是该校唯一一位为了追随丈夫投身革命主动放弃公派留学苏联的学生,至今党龄72年。“文革”期间,父母下放天长,1970年潘晓冬出生于天长石梁。这位生于天长、长于淮北的艺术家,家教家风深刻影响着世界观和审美观的形成,他将童年记忆里的皖东烟雨化作笔底云山,其作品既装点着成都大运会、杭州亚运会、北京冬奥会等重大赛事,频频出现在部分省市人民会堂或省级会议主席台的青花瓷杯上,又在新近北京春拍市场创下《满池尽是荷花香》54.45万元、《霜叶红于二月花》43.45万元的佳绩,完成从文化传播到艺术市场的双重突围。这种“庙堂之高”与“江湖之远”的和谐共生,恰是其艺术生命力的有力证明。

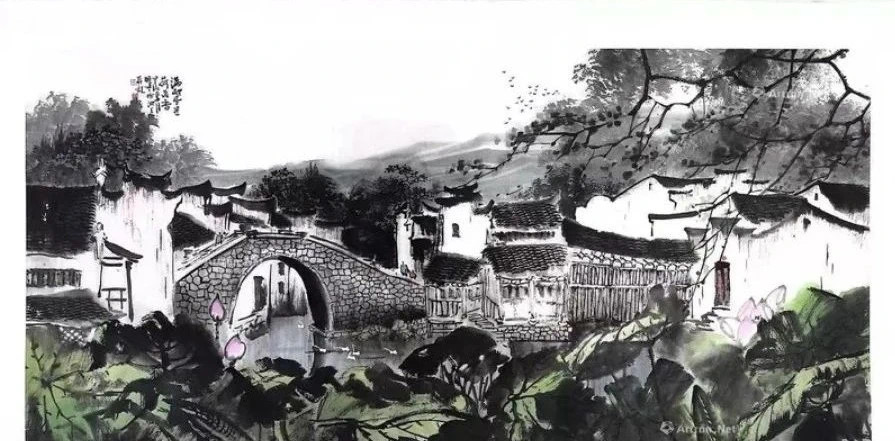

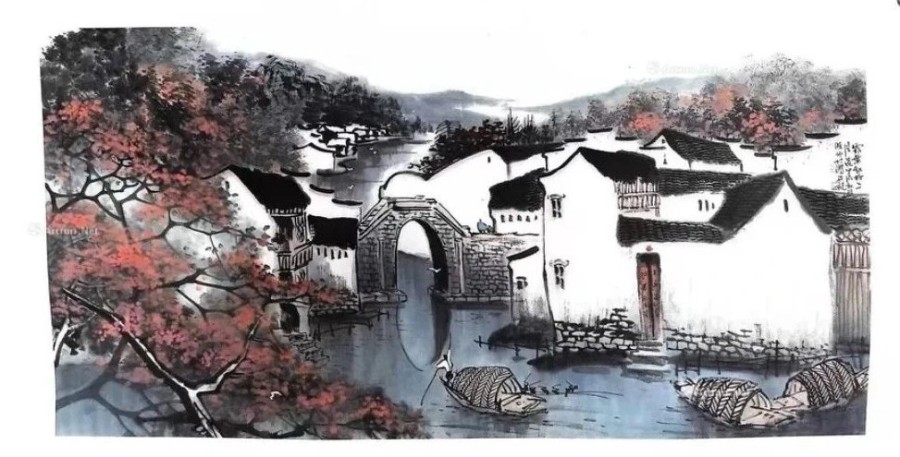

经过一年多反复观摩与品味发现,潘晓冬的绘画艺术,是传统文脉与当代精神激烈碰撞后绽放出的璀璨结晶。他以江南山水作为创作的无尽源泉,在纸墨的天地间,精心搭建起一座跨越时空的艺术桥梁。他既传承了宋元以来绘画的笔墨精髓,让古老的笔墨技法在自己的笔下延续着千年的韵味;又巧妙运用现代视觉语言,对山水意境进行重新构建,在小品画作中大胆开创了“实验性传统”的全新美学范式。

南宗气韵的当代新生

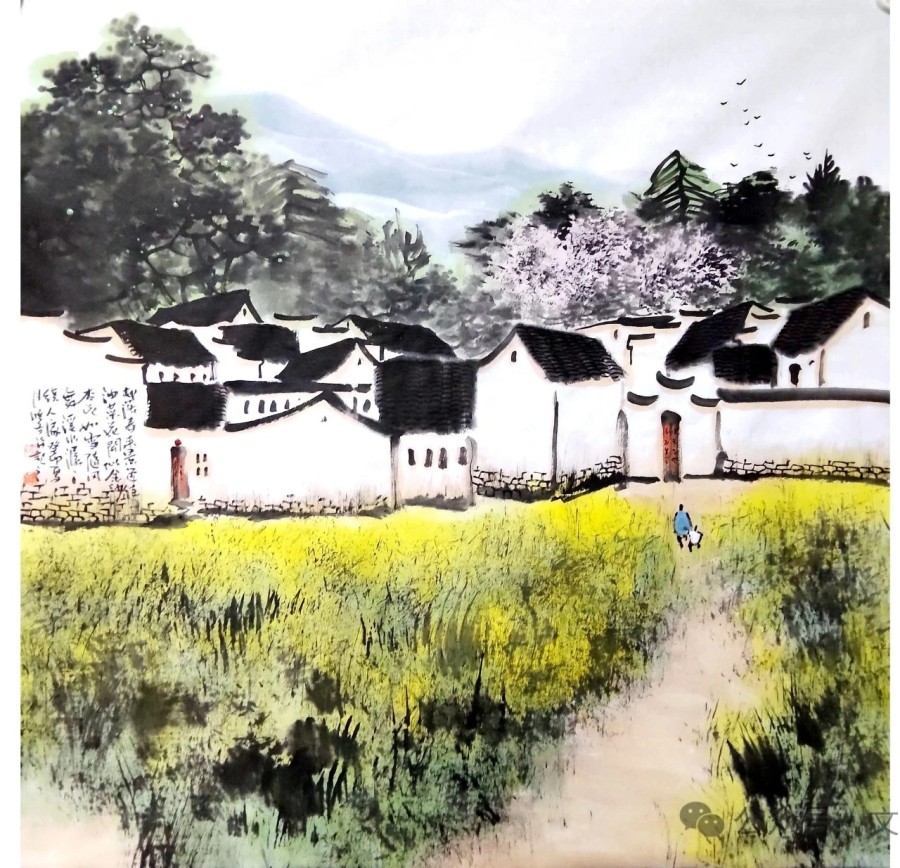

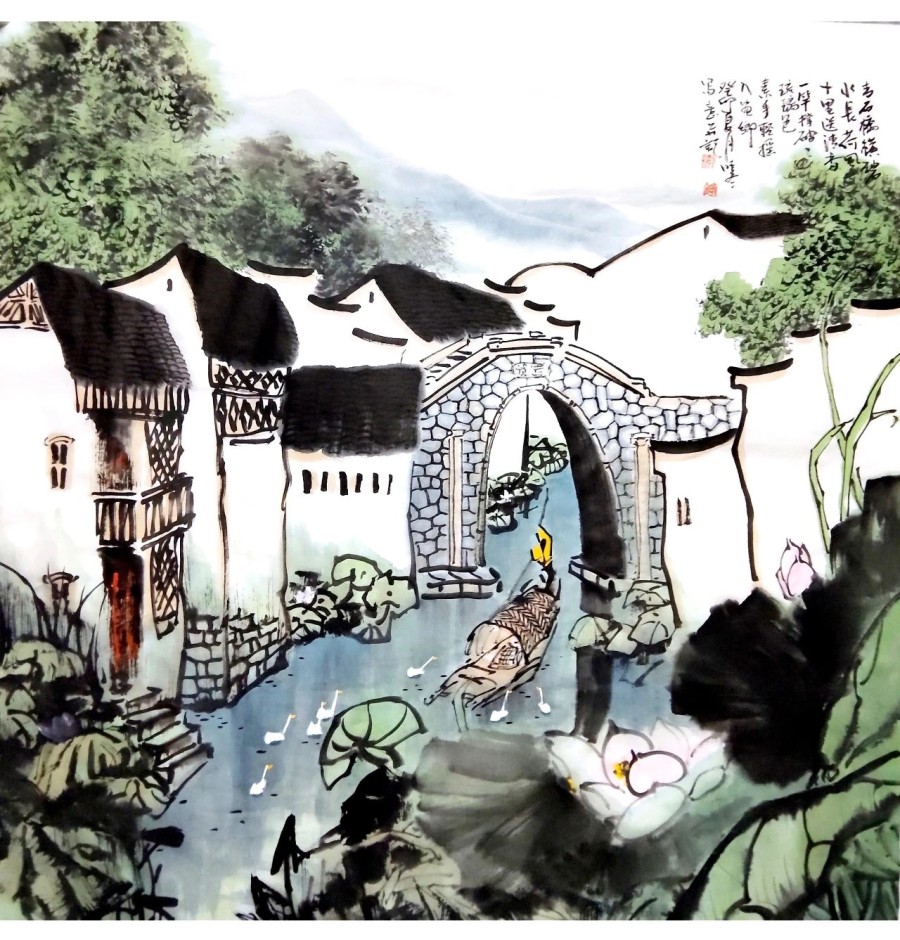

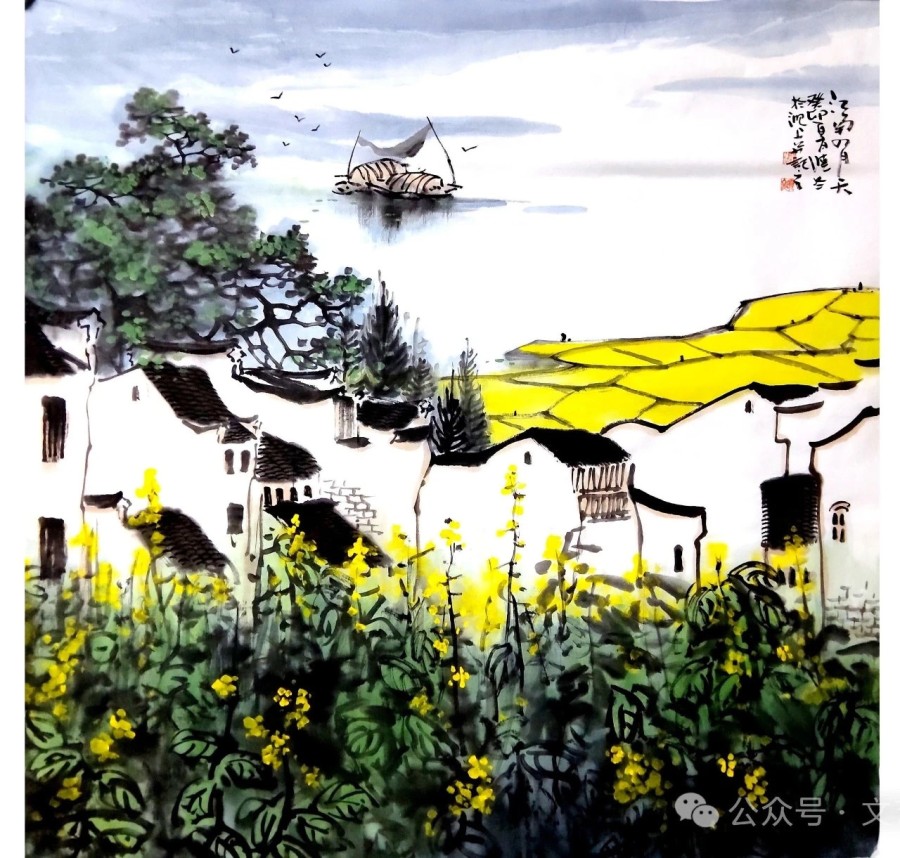

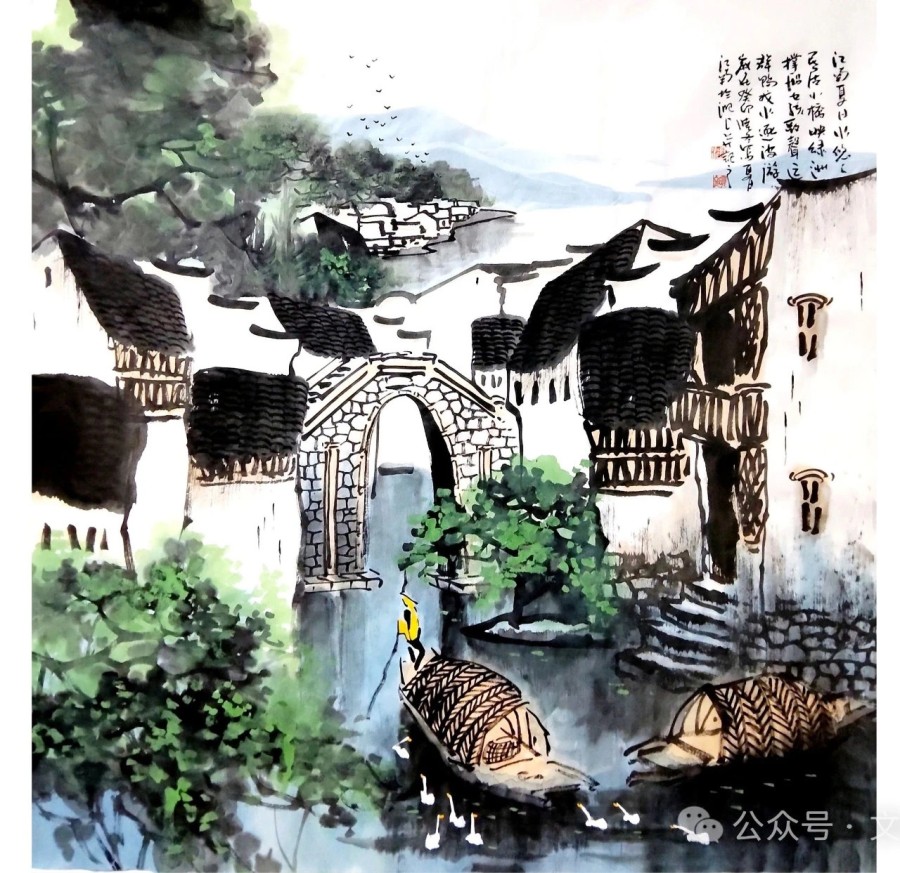

潘晓冬的艺术之根,深深扎在江南这片肥沃的文化土壤之中。皖南那错落有致的民居,粉墙黛瓦间散发着质朴而典雅的气息;石桥下潺潺流淌的流水,周围氤氲着朦胧的景致,如梦如幻,这一切都为他提供了源源不断的创作灵感。他凭借独特的“小笔触写意”体系,将这些江南元素巧妙地转化为极具现代张力的视觉诗篇。

在作品《人间最美四月天》里,我们能清晰地看到他对传统绘画技法的创新运用。他摒弃了北派山水常用的斧劈皴,而是以董源的披麻皴为根基,融入书法飞白的节奏韵律。描绘屋脊线时,他运用狼毫中锋,笔下的线条如同篆书一般古朴凝重,每一笔都饱含着深厚的历史底蕴;点染烟云时,采用羊毫侧锋,恰似草书般自由奔放,将烟云的缥缈灵动展现得淋漓尽致。这种将书法融入绘画的独特手法,让传统笔墨成功突破了既定的程式,重新焕发出蓬勃的生机。在《微雨晨曦》中,“以书入画”的技法运用得更加细腻入微,生动地绘出清晨微雨洒地时的朦胧之美;而在《古寺花木深》里,这一技法又化作墨晕,为古寺增添了几分宁静悠远的禅意。

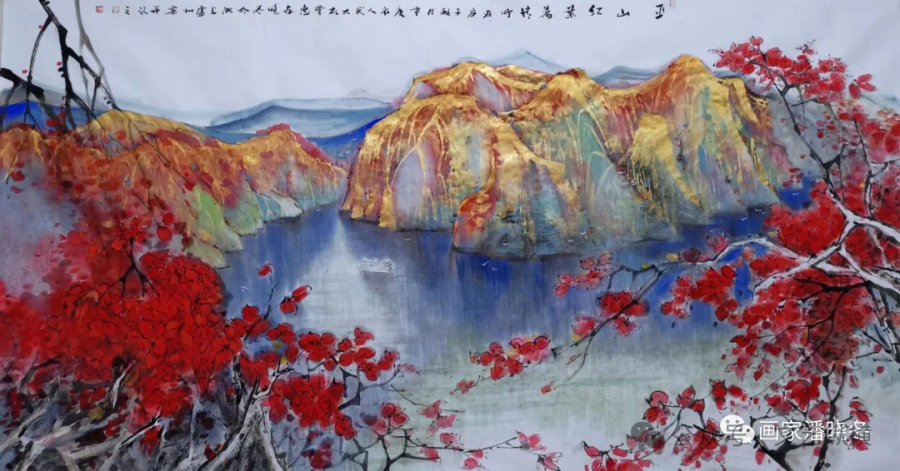

在色彩运用方面,潘晓冬同样展现出非凡的创新精神,完美诠释了“古法今用”的艺术智慧。他的浅绛设色大胆突破传统,与西方构成主义进行深度交流融合。在《绿野》中,油菜花的明黄色以印象派点彩笔触呈现,鲜艳夺目;《十里桃花》中的妁妁桃花、《霜叶红于二月花》中的如火霜叶、《雨后鸡笼山》中的青翠树叶,都与水墨皴染的灰调形成鲜明的冷暖对比,让整个画面充满了蓬勃的生机。这一独特的“色墨交响”在城市文旅绘画主题的组画中达到了巅峰,比如他为大运会创作的《成都十景》、为杭州亚运会创作的《江南水乡》、为合肥骆岗中央公园创作的《合肥十景青花瓷柱》,都以独特的色彩再现了城市的美丽景致,在笔墨之间演绎出自然的鬼斧神工与生命的轮回。

方寸之间的哲学意蕴

潘晓冬的圆光斗方山水小品,虽然尺幅小巧,却蕴含着打开他艺术世界的关键密码。这些作品不仅是对郭熙“三远法”的大胆改造,更是他观念实验的前沿阵地。以《云山新雨》为例,他将全景山水巧妙压缩为视窗式构图,这种打破传统的构图方式,却营造出独特的聚焦效果。前景中的老树运用黄宾虹“五笔七墨”法绘制,笔墨浑厚,尽显古朴质感;中景的民居以直线构成,暗含蒙德里安冷抽象秩序,简洁而富有韵律,与前景形成鲜明对比;远景的云霞采用没骨渲染,透出透纳式光色迷离的梦幻感,使画面虚实相生,呈现出一种超越现实的独特美感。这种艺术拼贴手法极大地提升了传统册页小品的艺术价值,让不同文化和艺术风格在这小小的尺幅间展开对话。

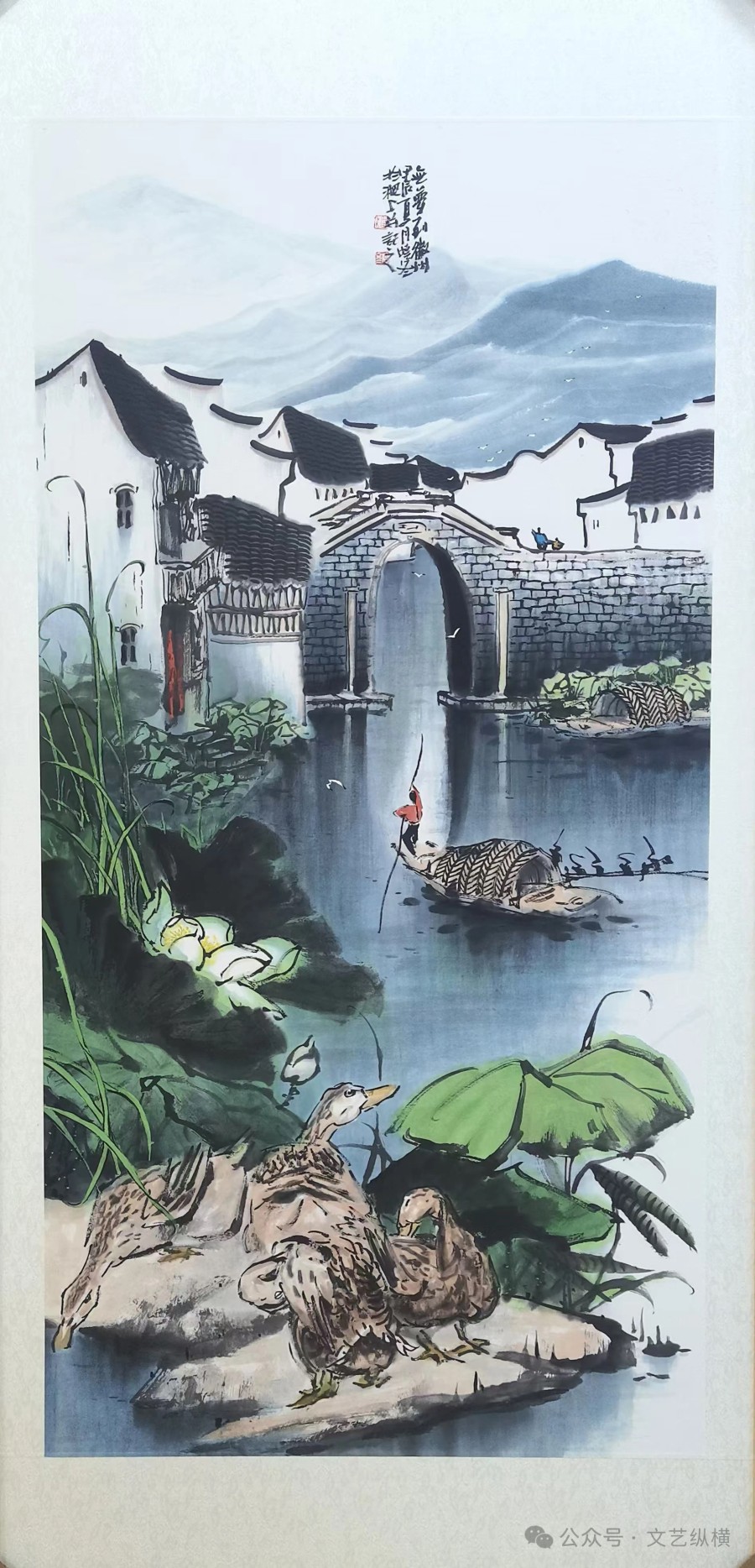

他对小品创作的革新还体现在“微观叙事”上。在《村畔》中,水面的波纹以怀素狂草笔意舒展,充满了动感与活力;停舟用朱耷简约造型手法勾勒,虽寥寥几笔,却神韵十足;水渍边缘的虹彩光晕,如同现代数码像素带来的意外惊喜,为画面增添了神秘奇幻的色彩。在《老树新枝》中,虬曲的枝干运用金石碑拓笔法,呈现出古朴的质感,仿佛在诉说着岁月的沧桑;嫩叶则以水彩透明叠染,展现出蓬勃的生机,将传统哲学中“枯荣相生”的命题以视觉化的方式呈现。引人注目的是,在《无梦到徽州》等作品中,他打破了传统山水画和花鸟画题材的边际界限,将山水花鸟和人物融为一体,体现万物和谐共生的生态之美。观赏这些画作,会引发人们对生命与自然的深沉思考。

从写生到写心的升华

潘晓冬的艺术体系基于独特的“三位一体”创作哲学。“师古人”并非机械地模仿,而是对传统笔墨基因进行深度挖掘和重组。他时而挥动苍劲之笔,挥毫泼墨,描绘苍茫宇宙、壮丽山河;时而又以兼工带写的手法,细腻刻画枯藤老树昏鸦、小桥流水人家的细微景致;偶尔还能看到幅面中匠心独运的留白,计白当黑,有无相生,以白统黑,妙处全在留白之间,尽显出神入化之境。笔墨之间脱略形似,大有“言不必宫商而邱山皆韵,义不必比兴而草木成吟”的神韵。

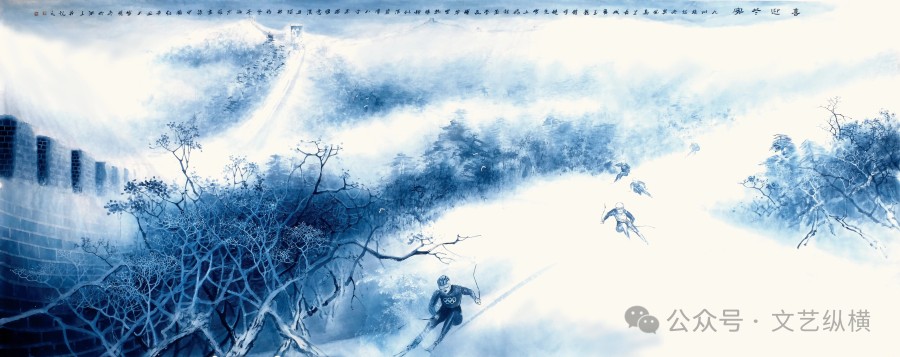

这种创作观在巨制《喜迎冬奥》中体现得最为集中。《喜迎冬奥》画面中,长城脚下白雪皑皑,一片寂静,仿佛时间都在此刻凝固。但横卧的长城气势磅礴,尽显雄伟之姿,雪原上树木顽强挺立,展现出坚韧的生命力,滑雪运动员飞驰而过,为这寂静的画面增添了动感与活力,完美呈现出动静相生的艺术境界。别具匠心的是,《喜迎冬奥》是在青花绘瓷和国画创作相互奔赴的基础上衍生出的纸本青花,成都大运会遗产《成都十景》也属于此类探索的结晶。

结语:“传统创化”孕育新生机

皋陶在《“致敬传统”:文化自信的深层解码》中探讨过当代文艺的“传统创化”现象,剖析了音乐界的刀郎、电影界的饺子、文学界的陈源斌等。同样,潘晓冬的艺术探索则是美术界的一场“传统的未来式”实验。他的创作历程,恰似一幅徐徐展开的精美手卷,从最初师法古人,打下坚实的艺术基础;到走进自然,通过写生感悟自然之道;再到进行笔墨实验,不断探索创新之路;直至上升到哲学层面,实现艺术的升华,最终在“大画”与“小品”的双向探索中,深刻地回应了山水画在当代的转型需求。他的绘画实践再一次说明,真正的传统并非博物馆里的静态标本,而是在裂变与重生中不断迸发出生命活力。行文至此,谨以一首小诗结束本文:

墨韵江南绘锦章,笔端逸趣韵悠长。宋唐丘壑心中取,今古情思纸上彰。小景含情藏妙理,巨幅写意韵流芳。传承创化开新境,艺海扬帆绽异光。(丁胜如)

责任编辑:李志慧

赞一个

赞一个