安徽省重点新闻门户网站

安徽省重点新闻门户网站

安徽青年报官方网站

安徽青年报官方网站

出门踏青,请注意这个“隐形杀手”!

最近天气转暖,正是踏青、露营的好时节。但有一个“隐形杀手”也悄然进入了高发期,它就是发热伴血小板减少综合征。它起病急、进展快,严重时可能引发多器官衰竭甚至死亡!这是一种怎样的疾病?它有哪些危害?我们又该如何预防呢?中国科大附一院(安徽省立医院)感染病科医生为你揭开它的真面目!

什么是发热伴血小板减少综合征?

发热伴血小板减少综合征,简称SFTS,是一种由新型布尼亚病毒(又称“大别班达病毒”)引起的传染病,主要通过蜱虫叮咬传播,所以也被称为“蜱虫病”,也可能通过接触患者的血液、体液、呼吸道分泌物等传播。

为什么会得这个病?哪些人更容易感染?

发热伴血小板减少综合征主要原因是蜱虫叮咬。蜱虫是一种常见的寄生虫,它们喜欢附着在动物或人体的皮肤上吸血。主要栖息地为山区、林地、草地及其边缘过渡带,当蜱虫叮咬了携带病原体的动物或人后,再将病原体传播给其他人。

此外,直接接触患者的血液、体液、呼吸道分泌物等也可能导致感染,尤其是在照顾重症患者时,如果没有做好防护措施,感染风险会增加。

高危人群:农民,采茶工,靠近山区、林地的居民、劳动者及旅游者。老年人病情尤重。

高发季节:4—10月,尤其是春季蜱虫活跃期。

发热伴血小板减少综合征的症状有哪些?

发热伴血小板减少综合征潜伏期一般为5~14天,多在6~9天,主要有以下症状:

发热:持续性高热,体温可达38℃以上,甚至超过40℃,持续数天不退。

全身症状:全身乏力、肌肉酸痛、精神不振。

出血倾向:皮肤、黏膜出血,如瘀点、瘀斑、牙龈出血、黑便等。

消化系统症状:纳差、恶心、呕吐、腹泻等。

循环系统症状:心悸、胸闷等。

神经系统症状:头痛,甚至可能出现意识障碍、抽搐、昏迷等严重症状(出现布尼亚病毒脑病,死亡率高达80%!)

淋巴结肿大:颈部、腹股沟等部位淋巴结压痛明显。

血小板骤降:全身出血倾向,皮肤瘀斑、牙龈出血、鼻血等,严重时可能内脏出血。

*危险信号:意识模糊、昏迷、谵妄、抽搐,呼吸困难、尿量减少等休克及器官衰竭表现,提示病情危重,可能危及生命!

如何预防发热伴血小板减少综合征?

避免蜱虫叮咬

•减少接触:尽量避免在蜱类主要栖息地如草地、树林等环境中长时间停留。

•做好防护:如果需要进入这些区域,要穿长袖长裤,扎紧裤腿,尽量减少皮肤暴露。在皮肤或衣物上涂抹驱虫剂(如避蚊胺DEET≥20%、派卡瑞丁或伊默宁),帐篷等可用0.5%氯菊酯处理,可以有效驱赶蜱虫。

•检查身体:从户外回来后,仔细检查身体,尤其是头皮、耳后、腋窝、腰部等容易被蜱虫叮咬的部位,看看有没有蜱虫附着。

•物品维护:从户外回来后,衣物高温烘干,帐篷、背包等户外用品仔细清理。

注意环境卫生

•清理杂草:定期清理家周围的杂草和灌木丛,减少蜱虫的孳生地。

•宠物防护:给宠物定期进行驱虫处理,外出后及时清洁,避免宠物成为蜱虫的宿主,将蜱虫带回家中。

如果发现蜱虫叮咬了自己,不要惊慌,更不要用手直接拍打或硬拔。可以用酒精涂抹蜱虫,使其头部放松或死亡,再用镊子轻轻将其取出。取出后,用碘酒或酒精对伤口进行消毒,并及时就医。

远离传染源

•避免接触发热患者,不去疫区旅游。

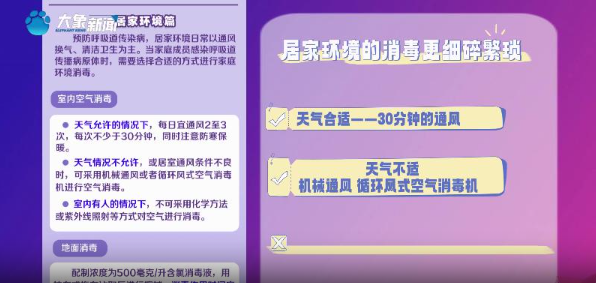

•保持环境卫生,室内勤通风。

增强免疫力

保证充足睡眠,避免熬夜;均衡饮食,多吃新鲜蔬果。

高危人群筛查

经常接触野外环境者,建议定期检查血常规,尽早发现异常。

万一感染了该怎么办?

如果您在近期内有蜱虫叮咬史,或者接触过疑似患者,并出现了上述症状,请及时到正规医院就诊,进行相关检查。

目前虽然没有特效药,但通过早期对症支持治疗可以有效减少重症和死亡的发生,如补充液体、维持电解质平衡、控制出血等。医生会根据病情制定个性化的治疗方案,患者要积极配合治疗,保持良好的心态。

切勿在家逗留自行服药,贻误病情,增加传染风险!以下是几种常见误区:

误区1

“发热就是感冒,自己买药吃”

延误治疗可能加重病情,尤其是出现瘀斑、出血时。

误区2

“血小板低了多吃红枣、红糖补血”

食补效果有限,严重者需医学干预,乱补可能耽误治疗,尤其是有发热时。

误区3

“被蜱虫咬后没事,不用处理”

蜱虫可能携带致命病原体,及时消毒并就医。

责任编辑:杜宇

赞一个

赞一个