安徽省重点新闻门户网站

安徽省重点新闻门户网站

安徽青年报官方网站

安徽青年报官方网站

砀山第二中学:窑火映青春 传承育新人

社团名片 陶艺社团

“白玉金边素瓷胎,雕龙描凤巧安排”。陶瓷艺术是中华民族跨越千年的文化密码,更是流淌在血液中的审美基因。在安徽省砀山第二中学,一群青少年正以双手为媒、以泥土为介,在陶艺社团的实践中探寻文明脉络。自2021年成立以来,该社团以“感受陶艺之美,传承文化之韵”为理念,将传统技艺与现代教育深度融合,探索出一条以美育人、以文化人的特色路径,成为校园文化建设中一张闪亮的名片。

薪火相传

让千年陶瓷文化扎根校园

砀山二中陶艺社团的诞生源于对传统文化传承的深刻思考。随着现代化进程加速,许多传统手工艺面临断层风险。如何让青少年主动走近文化遗产?学校以陶艺为切入点,通过“文化浸润+实践体验”的双轨模式,构建起立体化的育人体系。

2022年,社团教师团队编写的校本教材《陶瓷欣赏与制作》正式投入使用。教材以时间为轴,系统梳理从新石器时代彩陶到唐宋名窑、明清瓷器的艺术流变,并结合拉坯、刻花、施釉等实操技法,将知识脉络转化为可触摸的课堂体验。“学生不仅能背诵‘雨过天青云破处’的汝窑之美,还能亲手尝试天青色釉料的调配。”社团指导教师唐糖介绍。

社团活动打破学科壁垒——历史课上解析陶器背后的文明密码,化学课上探究釉料成色的氧化还原反应,美术课上临摹敦煌壁画中的陶瓷纹样。这种跨学科融合,让陶瓷文化从“陈列馆里的标本”变为“可感可知的生命体”。高二学生高雅琪在实践笔记中写道:“原来景德镇青花钴料的‘苏麻离青’是郑和下西洋带回的舶来品,泥土里藏着中外文明交流的故事。”

匠心育美

在指尖实践中锻造品格

陶艺是一门“失败率极高”的艺术。一件成品的诞生需经历揉泥、塑形、阴干、素烧、上釉、釉烧等十余道工序,任何环节的失误都可能前功尽弃。社团以此为教育契机,将匠心精神融入每一寸陶土。

“陶艺教会我等待的意义。”高三学生李时行展示着布满裂纹的首件作品,“老师说,泥土开裂是因为水分没揉匀,人生也一样,基础不扎实就经不起考验。”如今,他已能独立完成从拉坯到烧制的全过程。

在电动拉坯机普及的今天,社团仍保留手工揉泥的传统。“手掌与泥土的每一次碰撞都是力道的对话。”指导教师唐糖常要求学生“闭眼感受泥性”。这种返璞归真的训练培养了学生的专注力与耐性。

创新表达

传统技艺的青春化呈现

如何让古老艺术“圈粉”Z世代?社团提出“守正创新”的解决方案:尊重传统内核,鼓励现代表达。

学生将砀山梨文化融入陶艺创作,设计制作梨形陶器(如梨形茶壶、花瓶、香薰器皿),通过陶艺的曲线模拟砀山梨饱满圆润的轮廓;结合砀山梨农耕文化元素,用釉彩绘制砀山梨从开花到结果的生命周期,形成叙事性图案,成为校园文创爆款。在2022年社团举办“梨韵陶风”的展览中,吸引2万余人次线上参观。

社团与萧县白土镇萧窑文化研究团队建立研学合作,每年组织学生实地考察;邀请非遗传承人进校园讲解本地的陶瓷纹样的装饰风格和陶瓷器型的地域特点。

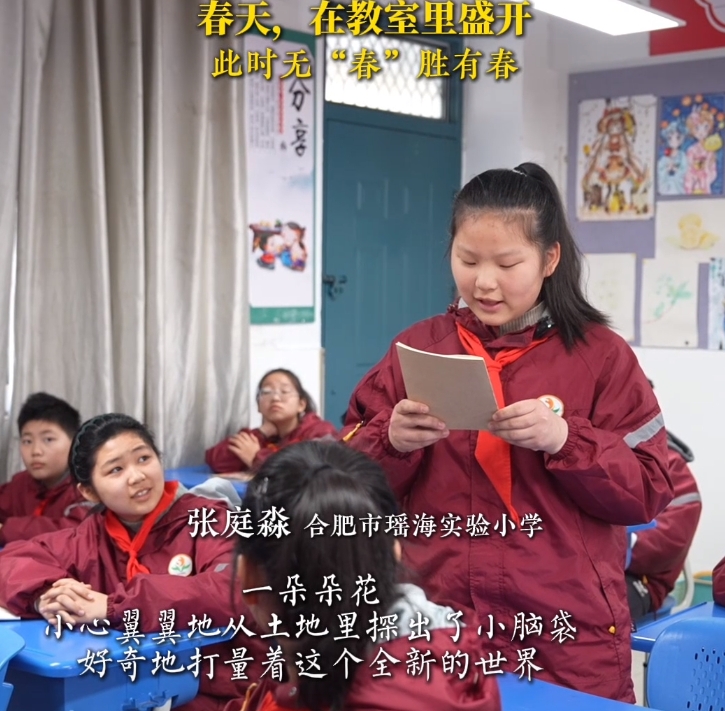

社团课中解析花瓶口的结构

学生作品

学生感悟

陶艺教会我塑造自己

□砀山二中高一(7)班 陈天佑

陶艺是一门需要耐心与细心的艺术,从揉泥到烧制,每一个步骤都需要专注与坚持。通过陶艺课,我不仅学会了如何塑造泥土,更学会了如何塑造自己。对我而言,陶艺不仅是一门手艺,更是一场关于耐心、专注与成长的修行。

初次接触陶艺时,我和许多同学一样,以为捏泥巴不过是“玩”的艺术。然而,当我真正尝试制作一件完整的陶器时,才发现其中的不易。揉泥时力道不均,拉坯时重心不稳,阴干时出现裂纹......每一步的失误都可能让作品前功尽弃。第一次制作杯子,烧制后直接裂成了两半,但老师告诉我,陶艺的珍贵之处不在于成品,而在于每一次失败后的调整。

在反复实践中,我逐渐领悟到陶艺的哲学意义。泥土是有生命的,它需要被温柔对待。就像人生,急躁只会让事情变得更糟,而耐心和细致才能带来真正的成长。如今,我能在拉坯机上稳稳控制转速,精准拿捏泥坯的厚薄,甚至尝试雕刻复杂的纹样。

陶艺让我学会了沉淀。以前遇到难题总想放弃,现在我会像对待陶土一样,静下心来分析问题、调整方法。这种心态的改变不仅体现在陶艺上,也影响了我的学习和生活。

在我看来,陶艺的魅力不仅在于最终的艺术品,更在于塑造自我的过程。泥土经过烈火的考验,才能成为永恒的艺术;人经历挫折的磨砺,才能成为更好的自己。

指尖上的文化记忆

□砀山二中高二(6)班 丁书音

当我的手指第一次真正触碰到湿润的陶泥时,一种奇妙的感觉涌上心头。这团看似普通的泥土,竟然承载着中华文明数千年的记忆。陶艺课不仅是学习一门手艺,更是一场穿越时空的文化对话。

刚加入陶艺社团时,我对“泥性”这个词充满困惑。老师说,每块泥都有自己的脾气,要用心去感受。起初我觉得这太抽象了,直到有一次揉泥时,突然明白了什么叫“泥性”——太干的泥会开裂,太湿的又立不起来,就像与人相处一样,需要找到最合适的距离。

拉坯的过程给了我最深刻的启示。转盘转动时,必须全神贯注,手上的力道要恰到好处。这让我想到了《庄子》里“庖丁解牛”的故事,当专注到极致时,手和泥仿佛会产生某种默契。这种专注的状态让我在忙碌的高中生活中找到了难得的平静。

最令我震撼的是学习传统纹样的经历。当我第一次尝试在泥坯上刻画回纹时,突然意识到这些看似简单的线条,是祖先留给我们的文明密码。每一道纹路都在讲述着生生不息的故事,而我们正在用双手将这些故事继续写下去。

现在,每次完成作品后,我都会静静地观察泥土在烧制前后的变化。从柔软到坚硬,从暗淡到光亮,这个过程就像我们的成长。陶艺教会我的不仅是一门技艺,更是一种生活态度——既要像泥土一样保持可塑性,又要经得起烈火的考验。

教师感悟

守护每簇火苗

□陶艺社团指导教师 唐 糖

陶艺教学不仅是技艺的传授,更是一场关于耐心、创造和生命教育的修行。每一次看到学生用双手塑造泥土,我都感受到他们在创作中找到的自信与快乐。当学生捧着自己的作品对我说“老师,我能把这个送给妈妈吗”时,我深知,比瓷器更珍贵的,是他们在泥土中重新认识自己。教育如同施釉,我们提供的只是媒介,真正的光彩来自他们内心的火焰。

寄语

在热爱中遇见成长

□砀山二中校长 宋慧云

高中生活固然忙碌,但真正的热爱从不因时间而褪色。陶艺社团为同学们提供了一个感受艺术、传承文化的舞台。愿你们在社团活动中找到那份让心灵跃动的热情,并让它伴随你们走向更广阔的天地。教育的目的不只在于分数的累积,更是完整人格的养成。学校愿为你们提供多元发展的土壤,而你们要做的,就是勇敢尝试、全心投入、不负热爱。

以匠心精神铸就未来

□砀山二中党委书记 张满勇

陶艺社团以“泥”为载体,以“艺”为桥梁,让同学们在泥土与火焰的交融中感受传统文化的魅力。希望同学们在社团活动中,不仅学会技艺,更学会用心观察生活、用情感受文化。以匠心精神为指引,用青春的热情铸就未来,成为有情怀、有担当的新时代青少年。

(记者 黄 慧 通 讯 员 华恩亨 徐 硕)

责任编辑:杜宇

- 2025-05-10 长三角高职院校应用技术协同创新联盟2025年研讨会在合肥召开

- 2025-05-10 合肥:徽风新市力 汇梦正青春

- 2025-05-10 人人讲安全 个个会应急——合肥市香樟雅苑小学开展防震减灾应急疏散演练

- 2025-05-10 星启蚌埠 箭指苍穹 蚌埠召开商业航天产业发展大会

- 2025-05-10 蒙城县城关三小三阳路校区: 品一卷智慧 揽一缕书香

赞一个

赞一个